J’y étais

J’y étais. Moi, la Française sortie de sa ouate.

J’avais quitté mon confort, mes certitudes de paix, la douceur feutrée d’un pays qui croit encore à ses illusions.

À peine arrivée qu’un trait de lumière a traversé la nuit. Un souffle. Un frisson. Un missile intercepté, juste au-dessus de nos têtes.

La sirène a hurlé. Et moi, plaquée contre un mur, j’ai senti l’exacte fragilité de ma vie. Je n’étais pas héroïque. J’étais nue, inquiète, étrangère à ce pays qui ne tremble pas.

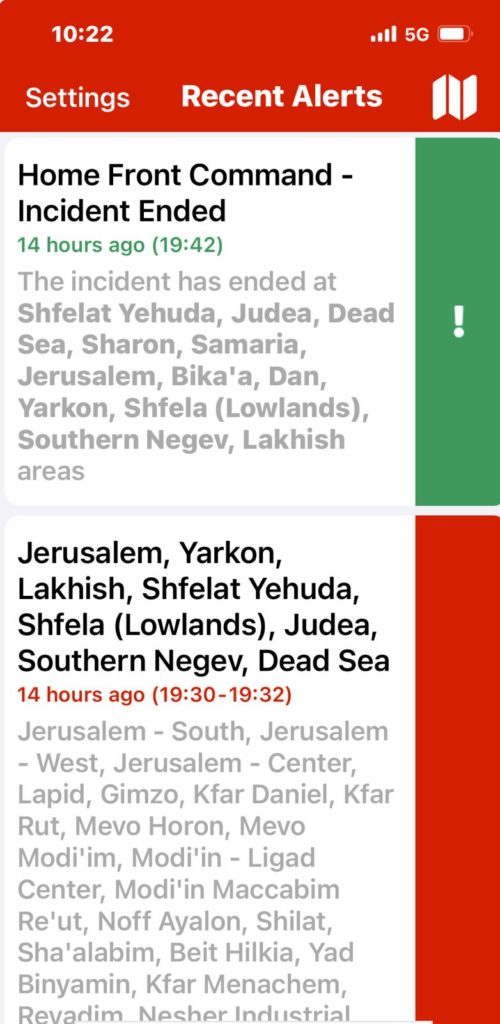

Nous vivons l’oreille collée à nos portables, sous la protection du Commandement du Front Intérieur, le Pikoud HaOref . Les alertes sont envoyées sur nos portables sous forme de notifications via l’application « Red Alert » ou « Tzeva Adom, munies d’un bip aigu, métallique, qui perce la nuit, et de sirènes longues, enrouées, stridentes, qui semblent sortir du ventre de la terre

Nous vivons au rythme des salves qui arrivent par séries, à heures presque fixes, comme un mauvais rituel. On s’y prépare. Et pourtant, on sursaute toujours. Parce qu’on ne s’habitue jamais à une bombe de 500 kg au-dessus de sa tête.

Le miklat est sur mon palier, à dix secondes. Je les compte, pieds nus sur le carrelage, une bouteille d’eau dans une main, mon téléphone dans l’autre. Pas de pyjama sexy. Ce n’est pas une série Netflix, on dirait un jeu vidéo géopolitique, sauf que je suis dans le décor.

C’est la guerre, un lieu où la mort ne prévient pas.

Les enfants dessinent, les chiens grondent, les adultes scrollent les réseaux à la recherche d’un détail, pendant que le Dôme de Fer joue au flipper dans le ciel.

Ce n’est pas la panique qui domine. C’est l’habitude. Le miklat est devenu une pièce annexe de nos existences. Une chambre froide de l’histoire juive. On y retrouve les vieux réflexes de survie, ceux qu’on croyait désappris. Le silence, le repli, et la dérison, l’ironie grinçante de l’humour juif qui ne nous quitte plus.

Les voisins arrivent, certains en sous-vêtements, d’autres avec un bébé à moitié endormi. Chacun avec son sac, son eau, son réflexe. Il n’y a pas de cris. C’est un silence dense, entrecoupé de soupirs, de sourires de rires de plaisanteries sur les Iraniens qui ne savent pas tirer droit… ou d’un commentaire : “Wow ! Celle-là, est proche.”

A l’intérieur du miklat on reconnaît les sons. Les sifflements aigus des missiles iraniens. Le bruit grave, étouffé, des impacts directs, quand ça passe au travers. On sait faire la différence entre les Shahed qui passent. Les « boums » des explosions des interceptions du Dôme de Fer, lorsque notre flèche (Arrow) a intercepté l’ogive. On applaudirait presque, si ce n’était pas aussi sinistre.

On n’a plus peur des plafonds qui tremblent, des lampes qui oscillent, des murs qui vibrent sous le souffle des missiles. J’ai reconnu les frappes. J’ai entendu les missiles, les interceptions, les ratés. J’ai vu les enfants se recroqueviller, les vieillards s’asseoir à même le sol. Et j’ai compris ce que c’est que vivre dans un pays seul, blessé, menacé, mais lucide et vivant.

Le miklat n’est plus un abri : c’est une partie de nous. Une membrane entre la vie et la mort. Un sas entre notre monde et celui qui nous hait. Le miklat, c’est le contraire de l’abstraction. C’est le lieu brut, sans filtre, où se révèle l’essentiel : Un peuple en danger ne compte que sur lui-même

On nous tire dessus tous les jours, avec des armes de science-fiction, qui pleuvent par centaines, fabriquées par un régime qui rêve de notre disparition. Les frappes ne sont pas aléatoires. Elles suivent un planning méthodique, presque administratif. 21h. 3h. 5h. 7h. L’Iran ne veut pas juste nous frapper : il veut nous empêcher de dormir. C’est une guerre d’épuisement nerveux, programmée à la seconde.

On m’explique que ce n’est pas par hasard. Les missiles, les bombes et les drones dont les vitesses de croisière sont différentes doivent arriver en même temps pour submerger les systèmes de défense au sol, et saper le moral des civils. Les Iraniens sont ponctuels comme des cheminots suisses. Rien à dire.

Je triche parfois. Je regarde le ciel quelques secondes avant la hazaka (sirène). Il est rempli de boules de feu. Certaines viennent de là-bas. D’autres partent d’ici. Le ciel est un damier de mort et d’ingéniosité, un ballet stratégique que seuls les radars comprennent. Les flèches de l’Arrow croisent les drones Shahed, et tout ça éclate là-haut, toujours au-dessus de ma tête.

Et lorsque l’alerte se termine, le Front Intérieur écrit en une ligne : “The incident has ended.”

L’incident… C’est ainsi qu’on nomme douze heures de feu, un ciel en flammes et des esprits à vif.

Les abris sont une expérience sociale bouleversante.

Parmi la quinzaine de personnes que nous étions, quelques jeunes. Je les observe avec intensité. J’observe cet extrait de peuple, tous des israéliens, venus d’ailleurs. D’univers diamétralement opposés, mais tous unis ici, dans cet abri.

Chacun parle plusieurs langues : celle des pères, du yiddish, au ladino, et celle de leur pays d’origine. Turc, perse, yemenite, hongrois, anglais, espagnol, allemand…

On se parle, on se découvre. On partage l’angoisse, dans le silence, la dignité, et avec cette résilience incroyable qui flotte entre les murs.

Le jeune soldat, en permission, est venu voir sa fiancée. Elle aussi a fait son service militaire, elle est appelée au service civil. Ils plaisantent. Ils rient. Ils sont devenus les chouchous de ce groupe amical né à force de sirènes, de missiles Mach 12 et de drones.

En pyjama ou en habit de ville, tout le monde se tutoie. “Ne reste pas seul pour Chabat. Viens à la maison.”

Enfin c’est le dernier salon où l’on cause en mode guerre des étoiles.

Peut-être faudra-t-il y installer un samovar, pour ces instants absurdes où l’alerte devient lieu de rencontre, où les sirènes agitent nos battements de cœur, signe de l’état de détresse infinie qui nous habite. Mais on tient. Ce n’est pas du courage. C’est la vie, dans ce qu’elle a de plus élémentaire.

Une main sur la poignée de porte. Un œil vers le ciel.

Et cette phrase qu’on se répète, doucement :

“On ne mourra pas aujourd’hui

Silvia Oussadon Chamszadeh